De la bonne vitesse du monde

28 juillet 2022S’il y a une chose que le jeune apiculteur doit apprendre, ce sont les petites méthodes afin d’éviter de se faire piquer à chaque intervention sur la colonie d’abeilles. De plus en plus, ces techniques se perdent, puisque les abeilles sont sélectionnées pour être de plus en plus douces, à un stade si extrême que certains délaissent même l’usage de la fumée, qui fût pourtant l’outil essentiel de l’apiculteur depuis des siècles, voir des millénaires.

Mais enfin, pour celui qui souhaite travailler avec des abeilles rustiques qui savent mettre le point final à une visite intempestive de l’être humain, il est utile de les étudier un peu et de savoir comment les garder relativement calmes. Pour ajouter à la difficulté, j’ai eu comme principe dés le départ, de pratiquer l’apiculture sans mettre de gants, pour faire « avec elles » et non « contre elles ». Pour leur donner la possibilité de sonner la fin de partie quand j’allais trop loin, que j’étais trop long, bref que ma présence n’était plus souhaitée par les habitantes de la ruche. Et elles ne se gênaient pas pour me le faire savoir.

Beaucoup de choses peuvent faire piquer les abeilles : un orage ou une pluie à venir, un petit vent trop frais, une odeur sur un habit… Mais j’avais modestement trouvé un petit stratagème qui marchait très bien : regarder à quelle vitesse elles marchent.

Le temps de l'abeille...

Le temps de l’abeille n’est pas le nôtre, loin s’en faut. Et n’étant pas abeille, nous n’avons pas accès à leur subjectivité, et ne savons pas grand-chose de leur appréhension du temps. Mais j’avais remarqué que comme les mammifères, lorsque quelque chose dans leur environnement allait trop vite, elles attaquaient presque systématiquement. Voilà donc un constat simple : l’abeille pique si on va plus vite qu’elle. En adaptant la vélocité de mes gestes au rythme d’une abeille marchant tranquillement sur son cadre, j’évitais les ennuis. Cette petite adaptation m’a ouvert de nouvelles perspectives, et permis de passer de très bons moments avec les abeilles, en ayant le sentiment d’être accepté par elles et de ne pas trop les déranger. Il y a bien entendu une logique toute simple devant ce constat empirique. Si nous allons trop vite autour d’elle, l’abeille a peur, nous créons une situation de stress. Ce qui va trop rapidement dans son environnement est instinctivement dangereux pour elle.

...et le temps de l'homme

Et qu’en est-il de nous, êtres humains ? En quoi la vitesse de notre environnement ne serait-elle pas facteur de stress et de panique, dont l’habitude nous fait perdre la notion même de notre temps humain ? Nous sommes même pour certains devenus des abeilles prêtes à piquer à n’importe quel moment et pour de futiles raisons. Dans un monde compétitif, flexible, qui doit évoluer le plus rapidement possible pour s’adapter au nouveau contexte toujours changeant, est-ce que quelque chose va encore à notre vitesse ? Dans cette époque que nous subissons pour une grande partie d’entre nous, est-ce que quelque chose a encore un rythme à échelle humaine ?

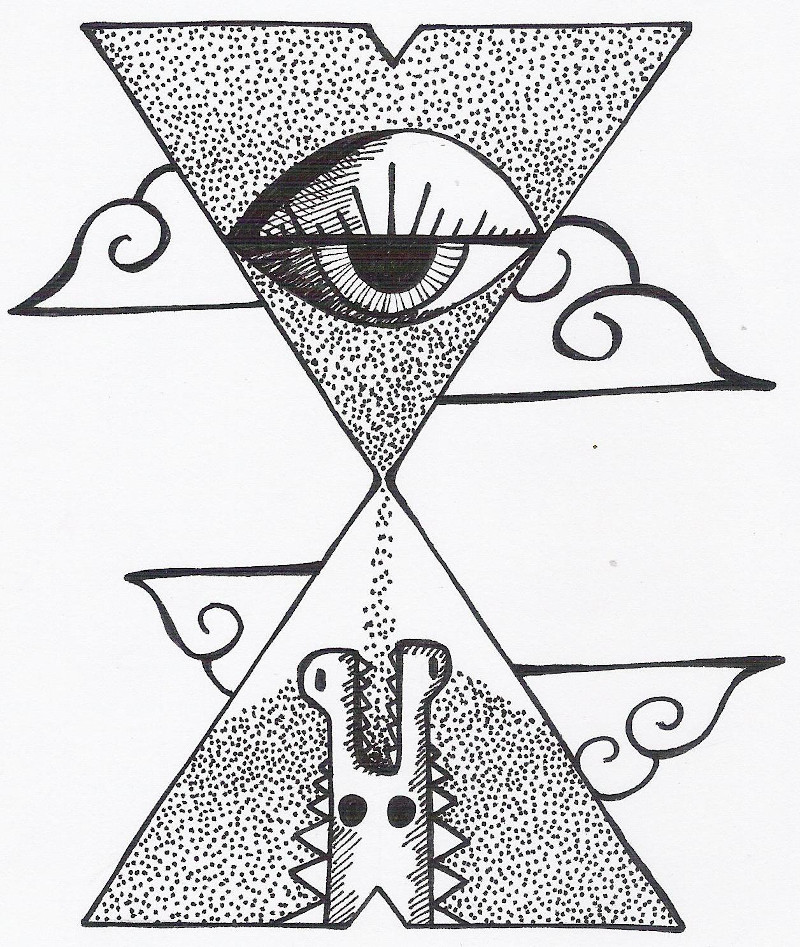

Mythologies : Le Temps, dessin à l'encre, Mathieu Angot

J’ai bien peur que plus grand-chose n’y parvienne. Les transports, l’information, les évolutions sociales, politiques, tout cela va bien plus vite que le temps dont nous disposons pour nous y adapter. L’élargissement des horizons avec l’accès permanent aux réseaux, nous donnant une quantité inimaginable d’informations plus ou moins utiles, venant encore renforcer notre impression de retard, et définitivement acter que nous serions trop lents pour comprendre le monde. Nous sommes de cette façon dépossédés de notre temps.

C’est ce que Zygmunt Bauman, sociologue polonais contemporain, appelle la « société liquide »(cf Ref 1) :

« Une société liquide est celle dans laquelle les contextes d’action de ses membres changent en moins de temps qu’il n’en faut aux modes d’action pour se figer en habitudes et en routines ».

Dans une société liquide, le temps est celui de la consommation, de l’individualité changeante, dans laquelle tout est flexible, jusqu’aux relations entre les êtres humains qui ne peuvent exister que de manière précaire. On ne peut rien construire de durable, rien à notre échelle, dans une société liquide, elle nous échappe en permanence, elle va plus vite que ne pourrons jamais aller.

Ce monde là, ce n’est pas le monde à échelle humaine. Ce n’est pas le monde que je peux humainement ressentir, observer, analyser, dans lequel je peux agir, dans lequel je peux vivre sereinement et en maîtrisant ma vie. Pour reprendre le pouvoir, il m’est nécessaire de me débrancher de tout ce qui rend la réalité liquide, impalpable, immaîtrisable.

L’extraction de matériaux produisant de grandes quantités d’énergie, comme le pétrole ou l’uranium, fait tourner le monde à une vitesse qui dépasse la notion humaine du temps. La mise en réseau de cette énergie, sa présence dans notre quotidien, tout autour de nous, nous contraint inévitablement à suivre le rythme effréné qu’elle impose à tous. Le développement des transports motorisés est un exemple très parlant, pris dès 1973 par Ivan Illich pour illustrer cette obligation qu’il appelle un « monopole radical »(cf Ref 2).

« Quand une industrie s’arroge le droit de satisfaire, seule, un besoin élémentaire, jusque là l’objet d’une réponse individuelle, elle produit un tel monopole. La consommation obligatoire d’un bien qui consomme beaucoup d’énergie (le transport motorisé) restreint les conditions de jouissance d’une valeur d’usage surabondante (la capacité innée de transit). »

L’omniprésence de la voiture, en changeant radicalement la vitesse de déplacement des humains, a modifié l’organisation des villages, et éloigné les commerces et les services publics de celui qui marche pour y aller. Les routes étant devenues par la même occasion dangereuses pour les piétons et leur en interdisant de fait l’utilisation quotidienne de ces réseaux. On assiste ici à une obligation de s’adapter à une vitesse non choisie par l’individu, qui dans la majorité des cas ne se pose même plus la question et s’adapte mécaniquement ou par convention à ce qu’on lui impose.

Il en va de même en ce qui concerne le réseau électrique et les communications. Aujourd’hui, l’accès permanent à l’électricité et à internet nous impose une réactivité toujours plus rapide, et donc l’utilisation d’outils technologiques coûteux, polluants et énergivores. Le smartphone est réellement l’objet exemplaire de ce temps imposé, un outil, certes pratique, mais qui nous vole sans aucun doute plus de temps qu’il nous en fait gagner.

L’outil technologique, pensé comme devant nous rendre dépendant d’un fournisseur, d’un réseau, de services sur lesquels nous n’avons aucune prise directe, rend la société encore plus « liquide », et de plus en plus rapide, trop rapide pour nous. Si, contrairement à l’abeille, nous ne piquons pas ce qui nous agresse, il n’en reste pas moins que ce temps rapide est créateur de stress, et nous empêche de vivre sereinement notre vie, nous imposant un rythme quotidien au delà de notre échelle humaine.

Revenir au temps long, aux repères immuables qui jalonnent notre existence, est essentiel à la construction d’une société apaisée, une société du temps maîtrisé, une société solide. L’être humain ne peut vivre heureux qu’à son échelle, et son échelle n’est sans doute que celle de ses deux jambes, des ses deux bras et de sa tête.

« Dans mon village, je vois de l’univers tout ce qu’on peut voir de la terre,

Pour cela mon village est aussi grand que n’importe quel autre pays,

Parce que j’ai la dimension de ce que je vois,

Et non la dimension de ma taille. »

Fernando Pessoa (cf Ref 3)

Ce texte est paru dans le magazine "Abeilles en Liberté" de juillet 2022. Revue disponible uniquement par abonnement.